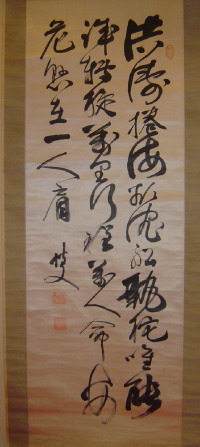

平成二十年一月十日 平成二十年一月十日 伊藤博文の詩軸 余に愛蔵の伊藤博文の書軸あり。二年前神田の古書肆に出品されたるものを購へり。 購買せし理由の一つは、その価のあまり廉きに驚きたる故なり。昨今、住居の中に床の間なるもの消滅し、書軸、殊に大軸は捨て値なりと云ふ。とは言へ、明治の第一級の元勲の書なり。かくまでに棄てて顧みられざるは、胸を痛ましめるものありき。 然れども余は骨董の蒐集家に非ず。もとより床の間も持たざる一老書生にして、價の廉きのみにて、無用のものを購ふの故無し。余をして、興味を抱かせしはその詩意なり。  洪濤 海を捲きて、船を沈めんと欲す 楫を執りて 唯能く転旋を試みん 萬里の行程 萬人の命 安危 懸りて一人の肩に在り 吉野作造、伊藤を評して曰く、「大政治家を氣取り、好んで誇張的な大言壮語を弄す」と。伊藤公しばしば自らをビスマルクに比して誇り、接する者をして辟易せしめたりと聞く。 余、折にふれて伊藤公の詩稿に接したれど、いづれも、紋切り型の感慨を結句とする、稚拙武骨、月並みの詩のみにして、伊藤公の眞情を吐露せし詩を知らず。 例を擧ぐれば、 二百三高地 久しく聞く二百三高地、一萬八千の骨、山を埋む。今日登臨して感限りなし。空しく看る嶺上白雲還るを。 旅順 渤海灣頭 新戰場。兩軍の忠骨 土なほ香る。恩讐 もと是 私怨に非ず。當年を追弔すれば 轉(うたた)斷腸。 故に、祖國の安危、一人の肩に懸かるのこの詩こそ、まさに伊藤公の眞骨頂ならむと思ひて、購ひしなり。 その後伊藤公の關係資料を渉獵せしもこの詩の由來を記するものなし。 最近一友人の來訪するあり。談、たまたま、小村壽太郎に及びしとき、はたと思ひ到る所あり。即ち、これこそ、ポーツマスに赴く小村を送る詩なれ、と。 小村、萬歳、萬歳の歡呼の中に新橋駅を發つの時、「歸國時はこれの反對ならん」と洩らし、伊藤 また「君が歸朝時には、他の誰も迎へずとも、余のみは迎へに行かん」と言ひ、果たして、國民の反對渦巻く中を、横濱まで出迎へに赴けり。 思ひ返せば、如何に伊藤公傲岸不遜なりと雖も、「安危、懸かりて一人の肩に在り」は、己れの事として、容易に言擧げし得べきところには非ず。萬里の波濤を越えてポーツマスに向ひ、歸朝後は輿論の大波に立ち向かはんとする當時の小村を激勵するの言として、まさに、その意を盡くせるものと言ふべし。 ただ、かかる含蓄ある詩に關はらず、伊藤傳に記載なきは何ぞや。 顧みれば、ポーツマス條約を成功と讃ふるは、ようやく、平和主義瀰漫せし第二次大戰後のことなりき。 明治、大正、昭和初期においては、ポーツマス條約は、日露戰爭大勝利の果實を空しく失へるものにして、軟弱外交の最たるものなる史觀、壓倒的なりき。かかる時期において、この詩を伊藤公の感懷として披露し得べきもなかりしこと、想像に難しとせず。 ▼「粤王寓」表紙へ戻る ▼「文語の苑」表紙へ戻る |